こんにちは。コーディネーターの渡邉です。

こんにちは。コーディネーターの渡邉です。

2021年もどうぞ宜しくお願い致します。

遠隔介護ブログ35回。

前回のブログでは、コロナ禍や実家の寒さを考え、父と年越しをしない事を決め、それが本当に決行できるかどうか悩んでる事を書かせていただきました。

結果、出来ました。が、なかなか大変でした。

クリスマス前くらいからどんどん不穏になった父。

家に帰りたいとなぜか夜中に救急車を呼んでしまったり、今住んでるサ高住のスタッフさんたちに悪態づいてこんなとこにおられへんと、夜な夜な電話してきたり。

年末、わたしも忙しくあまり電話に出れないと留守電にそれが何度もふきこまれ、夜遅く、仕事でも疲れた中で折り返し電話したら、「なんで連れて帰ってくれへんねん!」 と怒鳴られたりもして、私自身も心が折れそうになり、クリスマスイブにとうとう号泣。

主人がわたしの弟に連絡し対応を相談してくれると、弟も同じように電話を父から多くうけていたようで、もしかしたらもうサ高住+デイサービスというある程度自立した中で、食事や入浴、生活を介助&サービスしてもらってる状況での生活は難しく、介護度も入居当初より上がっているため、特養など、常に見守られる環境でないと厳しいのかもしれないので、一度今お世話になってるケアマネさんにも弟から相談してくれる事になりました。

そして私は、自分のために父からの電話を、平日は着信拒否することに。

祖父や祖母が施設や老健に入居時、「帰りたい。」と会うたびには言ってたものの、携帯電話を持ってなかったので会わない日はその訴えに苦しめられることはなかったですが、父は施設ではなく、あくまでも、サービス付きの住まいで携帯電話も持てるので、自由に訴えてきます。

それを拒否してみたら少しは楽になる、きっとなにかあればケアマネさんや管理者さんが電話くれるから大丈夫と。

今までは、私が無視したら、サ高住のスタッフさんたちに八つ当たりするんじゃないか、弟に鬼電するんじゃないかと思い、まずは私が受け止めようと思ってましたが、自分がつぶれてしまってはもっとみんなに迷惑かけると思い、着信拒否を思い切ってみました。

すると、案外数日後の土日、着信拒否を解除して久々の父からの電話をうけると、ワガママもなく、「なんで電話出んかったんや?」もなく、ただの日常の報告だけでした。

案外大丈夫やんと、ホッとしたり不思議すぎたり。

そしてそのあとの年末。大晦日に会いに行くとやはり何度も説明してきた「年越しは実家で出来ない」は通じてなく、また泣き出しました。なんでやねんなんでやねんと。

どう説明しようかと思ってると、「介護さんも誰もきてくれへんやろ、ほったらかしにされるやろ、お父さん以外のひと、みんな家に帰るんやろ。」と。

あっ、そうやったんや。。と気付いた私と主人。

説明不足でした。

父以外の入居者さんもお正月はほぼ自宅に帰らないと管理者さんにもうかがってましたし、デイサービスは数日休みですが、スタッフさんはもちろん出勤されてます。お掃除がないくらいです。

それは私達は理解してましたが父にはわかってるだろうと説明できてませんでした。

寂しかったんやね、怖かったんやね。

ほかの方々のことも、スタッフさんたちの体制も説明すると、「そうかわかった。」とのこと。

そのあとはニコニコとおだやかになり、ライン電話で孫たち(私の弟の娘たち)の顔みせてあげると喜び、普通にお昼寝して、またな〜と手をふってきました。

お正月もお雑煮やおせち料理をいただきとても喜んで、報告してくれました。

私は父の好物の数の子を塩抜きして味付けして持っていきましたが、、結局あんまり食べてませんでした。出していただいた食事のほうが美味しかったみたいです。

管理者さん、ケアマネさん、介護士さんたちのおかげで想像よりおだやかにお正月を過ごしてくれて特養入所などはもう考えなくてもいいかな、、

と考えてた矢先。

少し心穏やかに仕事をしてますと、ケアマネさんや管理者さんから着信が数回。昼間は仕事をしてるので、電話には出れないとショートメールいただけるのですが、そこで確認。

「お父様、入院になりそう」と。。

新年1回目の遠隔介護ブログも長くなってきましたので、この騒動はまた次回書かせていただきます。

今回の年越しで学んだこと。

父の反応で学んだこと。

相手に何かを伝えるとき、特にしんどい内容を伝える時は、相手に疑問点や不安点を残さない、どこにしんどさがあるかをしっかり想像しながら、話さないといけない、頭ごなしに「わがままを言ってきてる」とこちらが苛立ちで返してはいけない。

ということ。

正直過ぎる父とのやりとりから、本当に学ぶことは多いです。

そして自分が混乱してきたときにはちょっと逃げてみるのもいいのかなと、着信拒否の決断からも勉強しました。

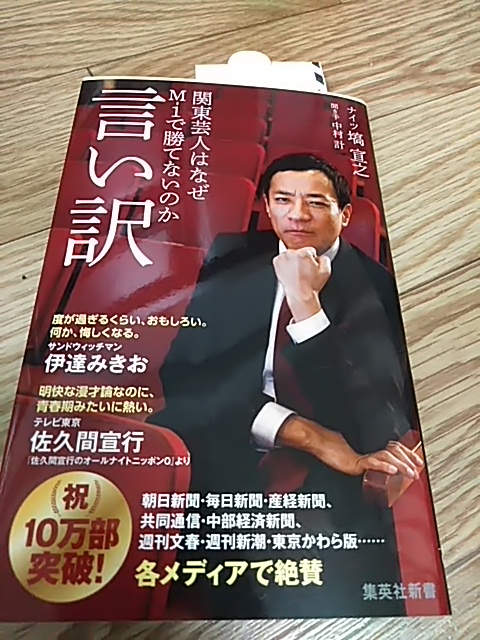

そんな2021年の幕開け、3府県に緊急事態宣言も出てますので、またまたステイホームの中ですがこの本を読んで、大好きなお笑いの勉強(笑わすのは苦手ですが、漫才を観るのが幼少期から大好きなので)をしてます。

年末に毎年あるM-1グランプリは自分の誕生日より大切な行事。

そのM-1グランプリの内容の分析、そこで勝つための方法など書かれてます。

生き方もやはり、過去の事例から、分析して工夫していくことが大事だとこの本からも漫才を人生に置き換え学んだりもしてます。

コロナ禍がまだまだ続く中、沢山笑って免疫力をあげていきたいものですね。